Мрачная, непонятная, безрадостная — вот определения, приходящие на ум, когда американцы читают или думают о России. Дэвид Туллер изменил это восприятие. Когда он впервые сказал, что собирается в Россию исследовать жизнь геев и лесбиянок, я подумал (но не сказал): «У него получится какая-нибудь ужасная сага о том, чего никто не захочет знать: история о трудовых лагерях, насильственной стерилизации и психиатрических клиниках.

Фрэнк Браунинг, «Предисловие».

В конце 80-х годов Дэвид Туллер писал статьи для множества газет и журналов, рассказывая о политике и страстях в Сан-Франциско, о ВИЧ и медицинском страховании, об иммиграционной политике и о многом другом. Интерес к России привел его в Москву, где он занялся подготовкой первой российской кампании за безопасный секс.

Летом 1991 года он начал свою русскую «одиссею», постепенно открывая для себя, чем российское гей- и лесби-сообщество отличается от американского.

«Трещины в железном шкафу» — это путевые заметки, социальная история и журналистское расследование одновременно. В книге рассказывается о природе разнообразия и различий в стране, где послушание и пассивность поощрялись, а индивидуальность и инициатива наказывались. Это взгляд на презираемую социальную группу во времена важнейшего перелома.

Летом 1991 года, устав от своей работы и стремясь к приключениям, я полетел в Россию, где превратился в американского секс-шпиона. Будучи репортером San Francisco Chronicle, я вошел в состав американской делегации на беспрецедентной гей- и лесби-конференции в Москве и Ленинграде. В период глубокого политического хаоса это событие притянуло в гремящее сердце империи сотни советских граждан.

На десятидневной конференции проводились дискуссионные группы, лекции, вечеринки и кинопросмотры, а кроме того, была раздача презервативов и поцелуи перед Кремлем. На семинаре о «видимости геев и лесбиянок» каждый участник мог сказать несколько слов о себе. Гости с Запада привыкли к такому началу дискуссии и оживленно рассказывали, как и когда совершили каминг-аут перед своим начальством и родителями, и насколько важно это для них оказалось. Русским было не так знакомо искусство публичной откровенности, и хотя одна женщина из Сибири обещала нести свободу геям в отдаленных уголках страны, остальным не нравилось открыто говорить о себе в присутствии незнакомцев.

Во время этой конференции Дэвид спросил женщину, которая, по ее собственным словам, много лет ждала ту, кто разделила бы ее любовь к людям своего пола: «Вы когда-нибудь считали, что ваша сексуальная ориентация — это психическая болезнь?» Уверенный в ответе «да», он был поражен, услышав насмешливое «Нет!».

То, что он увидел в России, не вписывалось в категории, которыми определяют геев и лесбиянок американцы. Геи и лесбиянки состояли в гетеросексуальном браке, планировали вступить в брак или просто время от времени спали с людьми противоположного пола. Пропитанный глубоким недоверием к бисексуальности как к «мошеннической» позиции, автор удивлялся, слушая беседы участников конференции, где они свободно и беззаботно обсуждали свои гетеросексуальные связи.

Я продолжал задавать вопросы и прислушиваться к ответам. До меня начало доходить, что, быть может, чересчур поверхностно называть все эти кросс-гендерные отношения нечестными и фальшивыми и смотреть на них свысока, как на самообман или страх перед собственной гомосексуальностью. Примеры множились, мои предрассудки шатались, а уровень тревоги рос.

Дэвид Туллер рассказывает о своих встречах с самыми разными людьми: с дежурной в гостинице, интересовавшейся жизнью американских геев, с участниками конференции, описывает так и не случившийся роман и поездку на дачу с избранным кругом друзей, в который пускали не каждого.

Я вернулся в Россию два месяца спустя и возвращался снова и снова в течение следующих лет, продолжая наблюдать борьбу геев и лесбиянок за достоинство и свободу, запечатлевать боль и богатство их жизни. И что за богатства они урвали себе на скудной, ограниченной пустоши их советского существования! Почти все, с кем я разговаривал, считали, что страна, выражаясь образно — один большой трудовой лагерь. Но чем лучше я понимал, как яростно режим стремится контролировать граждан, тем больше ценил те вдохновенные стратегии — психологические, философские, физические, — которыми люди старались избежать этого контроля.

Тайные места в городе, за городом и в глубинах собственного разума были драгоценны и ревностно защищались. Словно заключенные, пытавшиеся ржавой вилкой прорыть туннель из тюремной камеры, граждане гигантского советского «гулага» проделывали ходы в трещинах системы, стремясь обрести личный уголок свободы.

Книга наполнена личными впечатлениями от городов и российских пространств, богата описаниями советской действительности и частных встреч. Она захватывает своими деталями и вниманием к судьбам множества людей, встреченных автором в своем странствии, и благодаря таким наблюдениям создает глобальную картину тех времен.

Геи всегда собираются там, где есть лощеные, крепкие тела и вода. Москвичи не были исключением. Одним дождливым вечером Володя с друзьями гордо показали мне «самое знаменитое место встреч геев» — бассейн «Москва», огромный открытый бассейн в парке напротив Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Бассейн был популярен не только среди геев. Все желающие могли насладиться бассейном, этим местом свободы прямо в центре города. Роль бассейна как основного места встреч гомосексуалов была не известна гетеросексуальным массам, которые часто его посещали.

Как и большинство других иностранцев, автор замечает отсутствие четкой идентификации «гей» и «лесбиянка», существовавшей на Западе. Люди занимались сексом с теми, кто им нравился, не ограничивая себя рамками искусственных конструкций.

Друзья в России удивлялись наивности американца, который интересовался, «открытый» ли гей тот или иной певец или актер, о котором ходили подобные слухи. «Дэвид, здесь никто не «открыт», — терпеливо объясняли они мне, словно делая выговор милому, но глупому щенку».

Автор замечает отличия не только в подходе к идентичности, но и в культурных особенностях коммуникации: люди не были жестокими — напротив, они были преданными и верными, но только своему ограниченному кругу друзей. Они не чувствовали фундаментальной связи с остальными и не обращали внимания на проблемы окружающих незнакомцев.

Кажется, все разделяли такое отношение; оно, как я полагал, и было причиной невероятного уровня толкотни, криков и иной агрессии на улицах и в метро. Внутренне я начинал понимать пессимизм Ксюши относительно будущего ее страны. В обществе, построенном на идеологии поддержки всеобщего блага, люди утратили способность сознавать и принимать фундаментальную красоту этой идеи — видеть себя неотъемлемой частью единого целого.

Близкое знакомство с Россией повлияло на автора неожиданным образом.

Я был намерен снова вернуться в Россию и на дачу. Но я вернулся, чтобы понять их и их мир, а не свой мир и себя. Поэтому мне никогда не приходило в голову, что я узнаю нечто и о своей собственной сексуальности. Исполненный самодовольства, я ожидал сделать такой вывод: их жизни беспросветно унылы, а моя, напротив, модель свободы. […]

Я прилетел в Россию. […] И вот, в процессе всех своих путешествий, интервью и, особенно, выходных на даче, где мы развлекались, пили водку и болтали ночи напролет, я неожиданно ощутил иной тип сексуальной свободы, отличной от той, которую находил в золотых гей-анклавах Нью-Йорка и Сан-Франциско.

Дэвид отмечает глобальную нелюбовь жителей СССР к группам. Здесь признавался только круг близких друзей. Любые собрания и организации, сформированные по иным принципам, включая и те, что выступали за права геев и лесбиянок, воспринимались со скептицизмом. По мнению тех, с кем общался автор, люди, которые собираются с подобными целями, только делают вид, что общаются, а на самом деле просто оценивают друг друга.

Очевидно, мысль о том, что незнакомые геи и лесбиянки могут иметь какую-то обоснованную причину, чтобы собраться вместе и поговорить — просто поговорить, — казалась им нелепой.

Поэтому, когда американские друзья спрашивали меня о «сообществе геев и лесбиянок» Москвы, мне приходилось признавать, что это довольно расплывчатое понятие. С моей точки зрения, сообщество означает следующее: «Я гей, ты гей, мы не знаем друг друга, но наша общая идентичность означает, что у нас есть общие интересы». Ни в одной другой стране это фундаментальное благородное ощущение единства друг с другом, с политическим движением или с наднациональной идентичностью не было столь размытым, как в России, а то и вовсе отсутствовало.

«Трещины в железном шкафу» — увлекательный и очень личный срез эпохи, которая ушла и если возвращается по сути, то уже в других формах. Нет больше этих странных, немного фантастических теорий о происхождении гомосексуальности, когда люди считали, будто бы есть некий единый источник, истинный для всех, и выводили невероятные цифры гомосексуалов в России, возникших якобы под влиянием Гулага. Ярослав Могутин, находившийся тогда на пике своей популярности, полагал, что «чудовищные репрессии коснулись множества семей и превратили всю страну в единый трудовой лагерь, а потому модель садомазохистских, гомоэротических отношений, процветавшая среди заключенных, воспроизводит себя и в остальном социуме».

Время шло, и автор начинал понимать причину такой разницы между американским и русским подходом к собственной идентичности, а также истоки неприятия групповой активности. Американцы воспитывались в идеологии индивидуализма, а потому ценили любое сообщество, к которому могли присоединиться, воспринимая его как лекарство от одиночества. Их жизнь выстраивалась с опорой на идентичность — этническую, социальную или сексуальную, — у которой были четкие границы и правила. Выход за эти границы и нарушение этих правил вызывали неприятие и осуждение.

Русским все это казалось непостижимым. Советские граждане росли в коммуналках и долгое время не имели даже физической возможности уединиться. Первичность коллектива, ценность послушания — эти категории отрицали все частное, личное, порицали индивидуализм. Люди учились скрывать от других то, что могло дать зацепку властям и использоваться для подавления и уничтожения личности.

Мои русские друзья настаивали, что лучше американцев понимают истинную природу свободы — не свободы в чисто политическом смысле, а внутренней свободы, которая контрастирует с подавляющими ограничениями американской политики идентичности. Это не свобода открыто говорить о себе, а свобода не говорить; это не свобода определять себя перед всем миром, а свобода вообще отказаться от ограничивающих определений, листать весь репертуар идентичностей и выбирать ту, что подходит к данному случаю и желанию.

Русская «одиссея» приводит автора к глубоким размышлениям о природе сексуальности, об идентичности и ее рамках, о том, что можно открыть в людях и в себе, даже находясь в «железном шкафу». Этот «шкаф» — не только ситуация, в которой пребывали геи и лесбиянки тогдашней России; с их точки зрения, не меньшим ограничением было западное представление о фиксированной идентичности и построение жизни на ее основе.

Может, это звучало как оправдание, но таков был мой выбор. Однако я понимал, что другие могли совершить иной выбор. А еще я понял то, о чем должен был догадаться раньше: что сексуальность — вещь гораздо более тонкая и неуловимая, чем те жесткие категории, бетонные бункеры, которыми мы ее окружили; что нет правильного или неправильного способа быть геем, лесбиянкой или кем-то еще; и что я был снобом или глупцом, полагая, что такой способ есть.

Автор текста и перевода: Илья Давыдов.

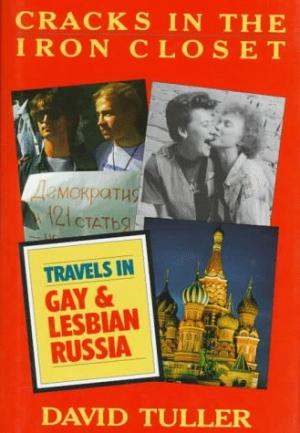

Источник: David Tuller. Cracks in the Iron Closet: Travels in Gay and Lesbian Russia. 1996, Faber & Faber.

lgbtru.com